Schwammland: Naturbasierter Rückhalt von Wasser in der Landschaft

, Gastbeitrag von Ruedi Bösiger, Verantwortlicher Schutz & Aufwertung von Gewässern, WWF Schweiz

Extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Hochwasser und Dürreperioden nehmen in der Schweiz spürbar zu. Für die Versicherungsbranche bedeutet dies neue Herausforderungen im Risikomanagement. Während klassische Prävention oft auf technische Lösungen setzt, bietet das Konzept des „Schwammlands“ einen vielversprechenden, naturbasierten Ansatz, der nicht nur die Landschaft resilienter macht, sondern auch systemische Vorteile für das Risikomanagement schafft.

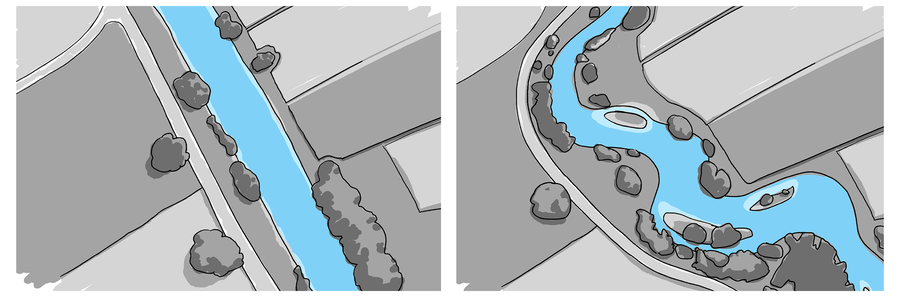

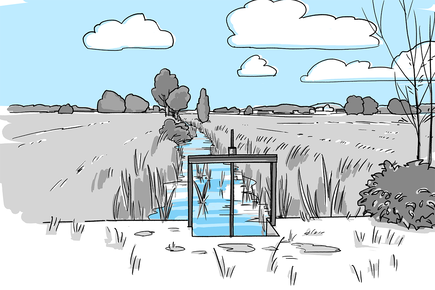

Das Prinzip ist schnell erklärt: Schwammlandschaften funktionieren wie natürliche Wasserspeicher. Sie nehmen Regenwasser auf, speichern es und geben es zeitverzögert wieder an die Umgebung ab. Das geschieht durch gezielte Renaturierung von Flussläufen, die Wiederherstellung von Feuchtgebieten, Mooren oder Auen sowie durch angepasste Boden- und Landnutzung. Ziel ist es, die Speicherfähigkeit der Landschaft zu erhöhen und dadurch sowohl Hochwasser- als auch Trockenrisiken zu entschärfen.

Diese Herangehensweise wirkt auf mehreren Ebenen. So kann eine gut gestaltete Schwammlandschaft Hochwasserspitzen erheblich reduzieren und deren Eintreten um mehrere Stunden zu verzögern – ein Zeitgewinn, der für Frühwarnsysteme und Evakuierungsmaßnahmen entscheidend sein kann. Gleichzeitig tragen Schwammlandschaften zur Grundwasserneubildung bei und sichern so in Trockenperioden die Wasserversorgung von Menschen, der Landwirtschaft und der Natur. Auch die mikroklimatische Kühlung durch die Verdunstung aus feuchten organischen Böden und Feuchtgebieten ist nicht zu unterschätzen – in Zeiten zunehmender Hitzebelastung ein wichtiges Argument für die Bevölkerungsgesundheit und -sicherheit.

Neben diesen direkten Effekten überzeugt das Schwammland-Konzept auch durch seine systemische Wirkung: Es fördert die Biodiversität, reduziert Bodenerosion, verbessert die Wasserqualität und trägt zur Klimastabilität und Ernährungssicherheit bei. Für Versicherer bedeutet das langfristig: weniger Schadensfälle und besser kalkulierbare Risiken.

Wie lässt sich dieses Konzept konkret in der Schweiz umsetzen?

Das Schwammland-Prinzip muss in die kantonalen und kommunalen Raumplanungen integriert werden. Bestehende gesetzliche Instrumente können gezielt zur Finanzierung von Schwammland-Maßnahmen eingesetzt werden. Auch die Landwirtschaft bekundet Interesse an einem nachhaltigen Wassermanagement und kann durch gezielte Förderprogramme dabei unterstützt werden, Wasserrückhalt und Biodiversität auf ihren Flächen aktiv zu unterstützen.

Darüber hinaus braucht es planerische und technische Maßnahmen: Die Renaturierung versiegelter oder begradigter Flächen, die Schaffung von natürlichen Retentionsräumen, die Entsiegelung von Böden sowie der Aufbau agroökologischer Systeme, die Wasser nicht nur halten, sondern aktiv zur lokalen Kühlung beitragen. Zum Beispiel Agroforstsysteme – die gezielte Integration von Bäumen in landwirtschaftliche Flächen – leisten einen wichtigen Beitrag zum Schwammland-Konzept. Die tief wurzelnden Bäume verbessern die Infiltration von Regenwasser, stabilisieren den Boden, erhöhen die Wasserspeicherfähigkeit und wirken durch Verdunstung kühlend auf das Mikroklima. Damit tragen sie dazu bei, sowohl Starkniederschläge besser aufzunehmen als auch Trockenperioden zu überbrücken.

Dabei ist klar: Es braucht nicht immer spektakuläre Großprojekte. Schon ein Netzwerk aus kleinräumigen Eingriffen – etwa das Anlegen von Rückhalteflächen in Wiesen oder die Wiedervernässung kleiner Moore – können spürbare Effekte haben.

Wichtig ist aber auch der gesellschaftliche Rückhalt. Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierungskampagnen und gezielte Schulungen für Fachkräfte aus Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Raumplanung sind entscheidend für den Erfolg. Ebenso die Förderung von Pilotprojekten, deren Daten helfen, den Nutzen des Schwammland-Konzepts messbar und sichtbar zu machen.

Neben der direkten Unterstützung von Revitalisierungsprojekten engagiert sich der WWF auch für den Wissensaufbau und die Verbreitung von Fachwissen zu Moorökosystemen. Durch Weiterbildungen, Fachdialoge und öffentlichkeitswirksame Informationsarbeit werden Grundlagen geschaffen, damit Flächenbesitzende, Behörden und Projektträger:innen Moorschutzmassnahmen besser umsetzen können. Der WWF fördert z.B. den Ansatz von Agroforstsystemen im Rahmen von Peer-to-Peer-Wissenstransfer zwischen Landwirt:innen im Projekt «Terra Vital» sowie durch das Projekt «Natur verbindet», das biodiversitätsfördernde Massnahmen auf Landwirtschaftsflächen unterstützt.

Schwammland - Chance für die Versicherungsbranche

Naturnahe Konzepte wie das Schwammland helfen, Schäden zu vermeiden oder zu mindern – was wirtschaftlich unmittelbar relevant ist. Für Versicherer bietet sich die Möglichkeit, sich durch Beratung, gezielte Investitionen oder sogar eigene Förderinitiativen aktiv an der Transformation zu beteiligen. Der Umgang mit Naturgefahren wird nicht nur eine Frage der Absicherung, sondern zunehmend auch eine Frage der aktiven Mitgestaltung.

In einer Zeit, in der Klimaresilienz zur Grundlage jedes nachhaltigen Wirtschaftens wird, liefert das Schwammland ein überzeugendes Beispiel dafür, wie ökologische und ökonomische Interessen in Einklang gebracht werden können.