Erdbebenrisiko in der Schweiz

Wie oft treten Erdbeben in der Schweiz auf? Was könnten die Auswirkungen auf Personen und Gebäude sein? Wie gross sind die zu erwartenden Schäden? Antworten auf diese Fragen liefert das Erdbebenrisikomodell des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED). Es wurde im März 2023 veröffentlicht und ist für alle zugänglich. Das Modell dient der Bevölkerung, den Behörden und der Wirtschaft bei der Vorbereitung und Bewältigung zukünftiger Erdbebenereignisse als Grundlage. Es zeigt auf, welche Faktoren neben der seismischen Gefährdung das Erdbebenrisiko beeinflussen. Diese Kenntnis ist für eine wirkungsvolle Prävention essenziell. Wie für viele andere Naturgefahren, denen man nicht ausweichen kann, gilt auch für Erdbeben: Es braucht primär eine Reduktion der Verletzlichkeit – Investitionen in widerstandsfähigere Gebäude haben das grösste Potenzial zur Risikoreduktion. Und wenn Sie wissen, wie Sie sich auf den Erdbebenfall vorbereiten können und wie Sie am besten reagieren, wenn die Erde bebt, können Sie Ihr eigenes Risiko zusätzlich verringern.

Erdbeben sind in der Schweiz häufiger als gedacht

Statistisch gesehen erlebt jede Person in der Schweiz im Laufe ihres Lebens mindestens ein Erdbeben, das ernsthafte Schäden verursacht. Im Vergleich zu anderen Naturgefahren treten sie zwar seltener auf, können aber enorme Schäden verursachen. Somit gehören Erdbeben nebst Pandemien und Strommangellagen zu den grössten Risiken der Schweiz. Das Risiko setzt sich aus vier Komponenten zusammen: der Erdbebengefährdung, dem Einfluss des lokalen Untergrunds, der Verletzbarkeit von Gebäuden und Infrastrukturanlagen sowie den darin exponierten Personen und Sachwerten. Während die Erdbebengefährdung angibt, wie oft und wie stark die Erde an bestimmten Orten bebt, beschreibt das Erdbebenrisiko die Auswirkungen auf Personen und Gebäude. Vereinzelte Schäden sind nahe dem Epizentrum etwa ab einer Magnitude von 4 möglich.

Schadenpotenzial und Verletzlichkeit bestimmen das Risiko

Gemäss dem Schweizerischen Erdbebendienst ist das Erdbebenrisiko in Basel, Genf, Zürich, Luzern und Bern am grössten. Dies mag erstaunen, denn von diesen Städten ist einzig Basel ein bekannter Hotspot seismischer Gefährdung. Doch aufgrund ihrer Grösse wären bei einem Erdbeben in all diesen fünf Städten zahlreiche Personen und Werte betroffen. Das Risiko ist zusätzlich in den Städten höher, weil zahlreiche ältere Gebäude nicht den Anforderungen an die Erdbebensicherheit entsprechen oder auf einem weichen Untergrund stehen, der Erdbebenwellen verstärkt. Die meisten Gebäudeschäden sind in den Kantonen Bern, Wallis, Zürich, Waadt und Basel-Stadt zu erwarten. Auf sie entfallen rund die Hälfte der geschätzten finanziellen Verluste. Die Gebäudeschäden durch Erdbeben werden gemäss den Modellberechnungen in einem Zeitraum von 100 Jahren auf 11 bis 44 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Insgesamt würden etwa 150 bis 1’600 Personen ihr Leben verlieren, 40’000 bis 175’000 Personen könnten obdachlos werden. Hinzu kommen Schäden an Infrastrukturen und Verluste durch sekundäre Gefahrenprozesse wie Rutschungen, Feuer oder Betriebsunterbrüche, die im Modell nicht berücksichtigt sind.

Das Erdbebenrisiko verteilt sich nicht gleichmässig über die Zeit. Vielmehr ist es durch seltene, katastrophale Erdbebenereignisse dominiert, die meistens ohne Vorwarnung auftreten. Dies erschwert die Sensibilisierung für das Thema und die Prävention, weil andere Risiken im Alltag dringlicher erscheinen. Für einen gesamtheitlichen Umgang mit Naturgefahren ist eine erdbebengerechte Bauweise aber essenziell, insbesondere die Berücksichtigung der Normen SIA 261 und SIA 269/8 zur Erdbebensicherheit.

Szenarien für Erdbeben in der Schweiz

Neben Risikoeinschätzungen für bestimmte Zeiträume und Orte können anhand des Erdbebenrisikomodells auch Szenarien berechnet werden. Damit lassen sich unter anderem die heute zu erwartenden Auswirkungen historischer Schadensbeben in der Schweiz veranschaulichen. Bei einer Wiederholung des Basler Bebens von 1356 mit einer Magnitude von 6.6 wäre heute in der Schweiz beispielsweise mit etwa 3’000 Toten und Gebäudeschäden im Umfang von ungefähr 45 Milliarden Schweizer Franken zu rechnen. Schwere Erdbeben können aber grundsätzlich überall auftreten. Der SED stellt deshalb für jeden Kantonshauptort und eine weitere Ortschaft ein Szenario für ein schadenbringendes Beben mit einer Magnitude von 6 bereit. Ein solches Erdbeben ereignet sich durchschnittlich alle 50 bis 150 Jahre irgendwo in der Schweiz oder im grenznahen Ausland. Diese insgesamt 59 Szenarien sollen dazu beitragen, Behörden und Bevölkerung für die Auswirkungen von schadenbringenden Erdbeben in der Schweiz zu sensibilisieren.

Teil des Massnahmenprogramms zur Erdbebenvorsorge

Das Erdbebenrisikomodell kann ausserdem zur schnellen Schadensabschätzung unmittelbar nach einem Ereignis verwendet werden. So können Bevölkerung und Einsatzkräfte bei weiträumig spürbaren oder schadenbringenden Beben rasch über die zu erwartenden Folgen informiert werden. Weiter lassen sich die Risiken für Gebäudeportfolios bestimmen oder detaillierte Szenarien für Städte und Agglomerationen erstellen. Das Erdbebenrisikomodell ist Teil des Massnahmenprogramms des Bundes zur Erdbebenvorsorge, das vom Bundesamt für Umwelt BAFU koordiniert wird. Das Massnahmenprogramm soll ein umfassendes Erdbebenrisikomanagement auf Bundesebene sicherstellen. Somit tragen die Erkenntnisse aus dem Erdbebenrisikomodell zur nationalen Risikoanalyse und zu den Vorsorgeplanungen auf Stufe Bund und Kantone bei. Diese schaffen eine gemeinsame Grundlage, wie Behörden, Bevölkerung und Wirtschaft die Auswirkungen eines Schadenbebens bewältigen und die zerstörten oder beschädigten Bauten und Infrastrukturen wieder instand setzen können. Zudem dient das nationale Erdbebenrisikomodell der Schadenorganisation Erdbeben (SOE) als wichtiges Element für die Planung und Durchführung ihrer Arbeit. Die SOE wird nach einem Erdbeben die zu erwartenden Kosten aufgrund von Gebäudeschäden abschätzen, damit rasch mit dem Wiederaufbau gestartet werden kann.

Erdbebensicherheit der Gebäude in der Schweiz

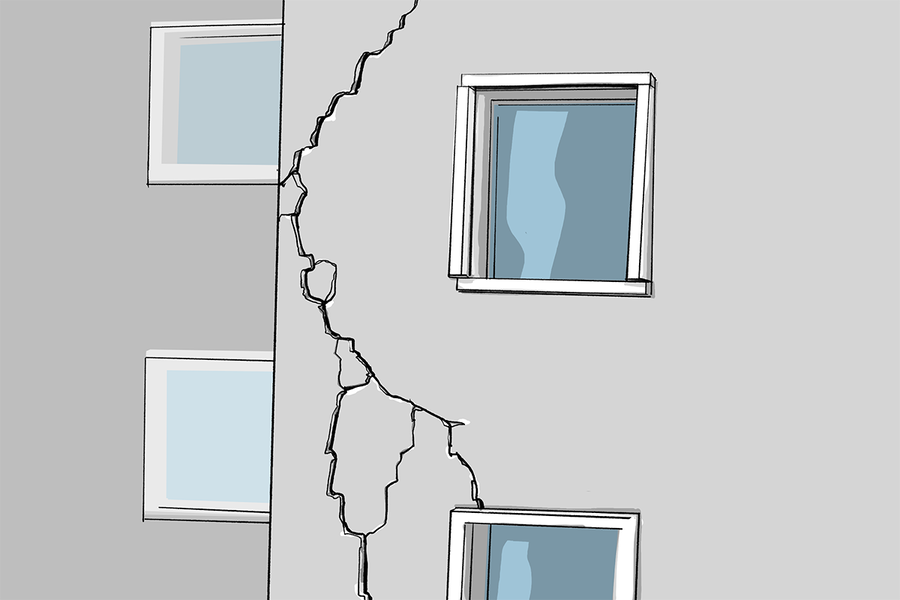

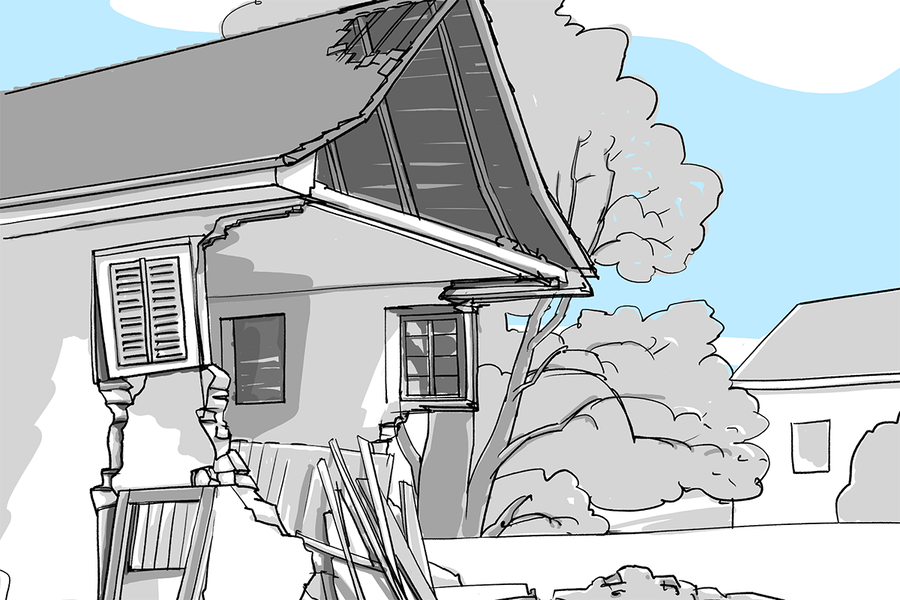

Neubauten weisen in der Regel eine gute Erdbebensicherheit auf, denn die Norm SIA 261 macht diesbezüglich schon seit einigen Jahren klare Vorgaben. Problematischer ist die in der Schweiz hohe Anzahl an Bestandesbauten. Ihre Erdbebensicherheit ist entweder unbekannt oder bekanntermassen ungenügend, weil es zur Bauzeit diesbezüglich entweder keine Normenanforderungen gab oder diese nicht genügend beachtet wurden. Nicht erdbebengerecht erstellte Gebäude sind potenziell einsturzgefährdet und können bereits bei schwachen Beben erhebliche Schäden erleiden.

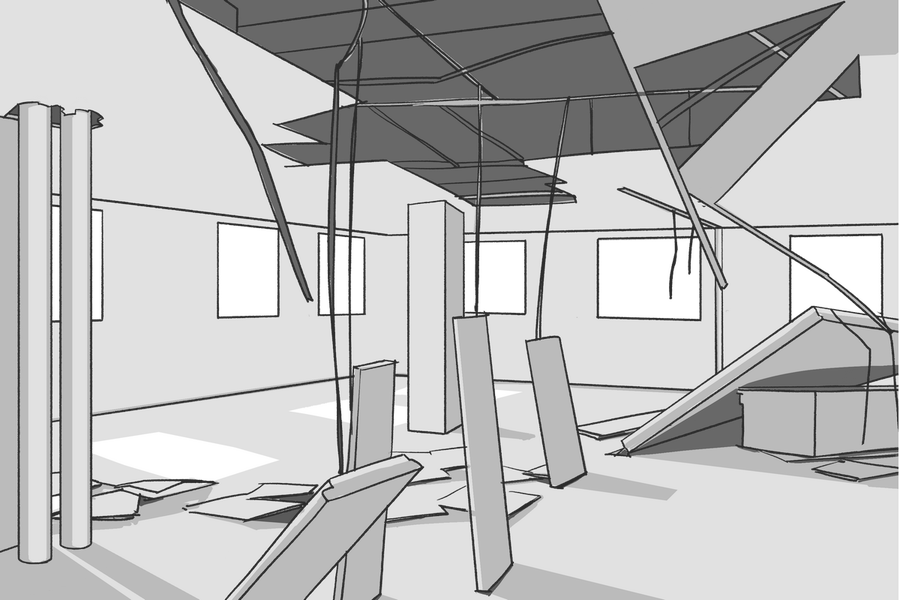

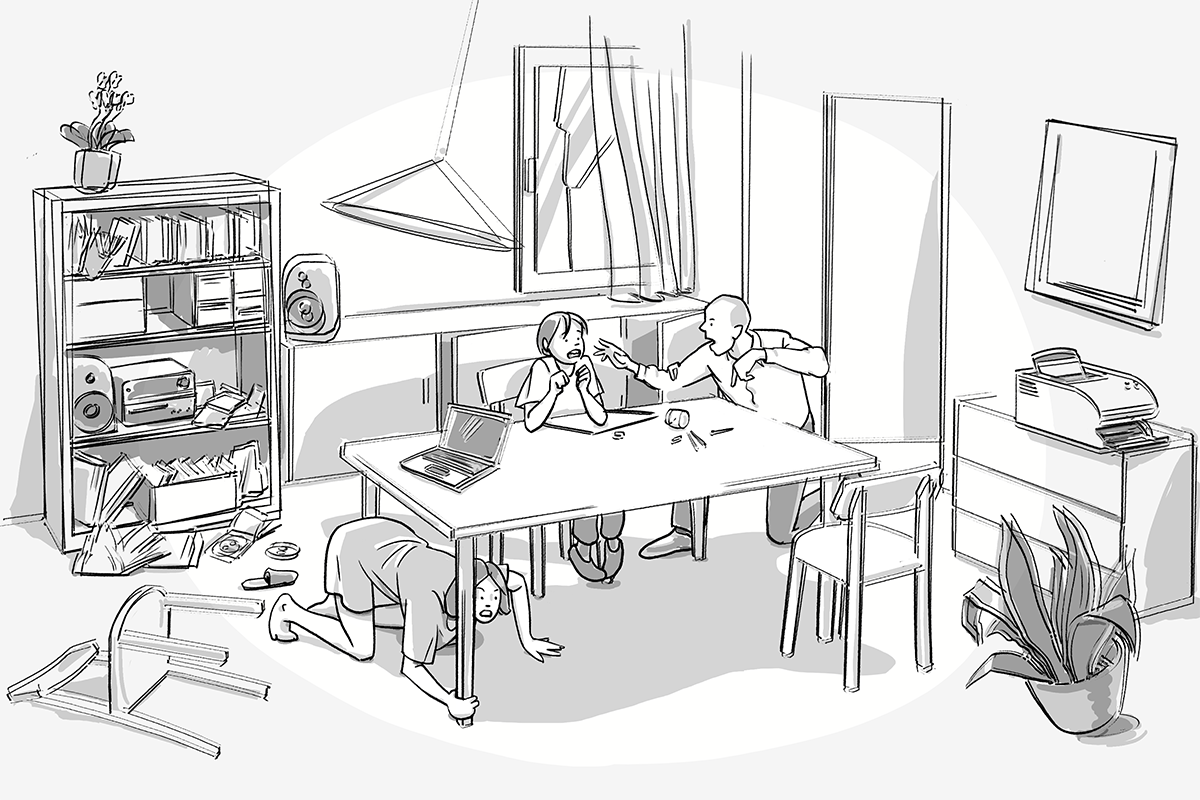

Grössere Umbauten, Sanierungen und Umnutzungen sind gute Gelegenheiten, um die Erdbebensicherheit älterer Gebäude zu verbessern. Bei Umbauten ist die Norm SIA 269/8 anzuwenden. Im Gegensatz zum Neubau kann dies jedoch mit Mehrkosten verbunden sein, wenn Eingriffe an der Tragstruktur erforderlich sind. Dennoch ist eine Investition in widerstandsfähigere Gebäude die beste Strategie, um Schäden vorzubeugen und insbesondere Menschenleben vor den Auswirkungen starker Erdbeben zu schützen. Bei Bauprojekten mit Eingriffen in das Tragwerk empfiehlt es sich, möglichst früh eine auf Erdbeben spezialisierte Ingenieurin oder einen Ingenieur beizuziehen. Zudem lohnt es sich, auch nicht tragende Bauteile wie z.B. heruntergehängte Decken und Einrichtungen wie Schränke und Regale so zu sichern, dass diese bei Erschütterungen nicht herunterfallen oder umkippen können.

Gut auf den Erdbebenfall vorbereitet

Nebst der Überprüfung und Verbesserung der Erdbebensicherheit Ihres Gebäudes können Sie weitere Massnahmen treffen, um gut auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Nach einem schweren Erdbeben können Stromleitungen und die Trinkwasserversorgung für längere Zeit unbenutzbar sein. Deshalb gehört ein batteriebetriebener und einsatzbereiter Radio, Taschenlampen sowie Notvorräte für mindestens drei Tage in jeden Haushalt (9 Liter Wasser pro Person und ausreichend Nahrungsmittel, die nicht gekocht werden müssen).

Bei Erdbeben richtig handeln

Bei einem Erdbeben sollten Sie sich unverzüglich in Sicherheit bringen. Innerhalb von Gebäuden sind Sie z.B. unter einem stabilen Tisch am besten geschützt. Da Erdbeben meist nur einige Sekunden dauern, bleibt für das Verlassen des Gebäudes keine Zeit. Zudem könnten Sie unterwegs durch herunterfallende Objekte verletzt werden. Befinden Sie sich im Freien, fliehen Sie nicht in ein Gebäude und meiden Sie die Nähe zu Brücken, Strommasten, grossen Bäumen, Felswänden und weiteren Bereichen, in denen Objekte herunterfallen oder einstürzen können. Befinden Sie sich im Uferbereich von Gewässern, verlassen Sie diesen so rasch wie möglich.

Nach einem schweren Erdbeben sollten Sie auf Nachbeben gefasst sein. Helfen Sie anderen Personen, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Prüfen Sie das Gebäude auf mögliche Schäden und verlassen Sie dieses im Fall von grösseren Schäden. Das Gebäude könnte einsturzgefährdet sein und einem grösseren Nachbeben möglicherweise nicht standhalten. Prüfen Sie Gas-, Wasser-, und Stromleitungen auf Schäden und schalten Sie diese bei Verdacht ab. Informieren Sie sich über Radio, Fernsehen oder Internet und befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte. Telefonieren Sie nur im Notfall und unterlassen Sie private Autofahrten.